(पिछला हिस्सा यहां पढ़ें)

बात तो दिलचस्प है। ‘ईश्वर जब हमें पिता बनने के लिए चुनते हैं तो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात होती है’, करन जौहर से लगभग यही तो कहा शाहरुख ने।

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ‘भगवान’ के प्रचार-प्रसार और ‘मेंटेनेंस’ में हिंदी फ़िल्मों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

कैसे चुनता होगा भगवान ? क्या ईवीएम से ? या बैलेट पेपर्स के ज़रिए ? दिलचस्प है कि भगवान तो एक ही है पर जिनमें से चुनना है वे अरबों हैं ! उनमें से कई पिता बनने से पहले ही चल बसते हैं, कई पिता बनने के बाद ज़्यादा दिन बच्चों का साथ नहीं दे पाते ? ज़ाहिर है कि अधूरा साथ देने के लिए भी भगवान ही उन्हें चुनता होगा ? उनमें से कई पिता बीमार होते हैं, कई बच्चे बीमार होते हैं ; भगवान उन्हें बीमार होने और रहने के लिए ही चुनता होगा! वैसे एक और ज़रुरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि भारत में बहुत कम लड़कियों को अपने लिए पति चुनने का मौक़ा मिलता है। जिन ढेरों लड़कियों को अपने लिए पति चुनने का मौक़ा नहीं मिलता उन के पतियों को भी भगवान उनके बच्चों का पिता बनने का मौक़ा दे देता है! कई लड़कियां पुरुषों की धोखाधड़ी और बलात्कार की वजह से भी तो मां बन जातीं हैं, उनको धोखाधड़ी, बलात्कार और मां बनने के लिए भी तो भगवान ही चुनता होगा! उससे भी पहले भगवान उन पुरुषों को धोखाधड़ी, बलात्कार और अंततः पिता बनने के लिए चुनता होगा। समानता लाने के लिए क्या-क्या तरीक़े ईज़ाद कर लिए हैं भगवान ने !

आखि़र शाहरुख को पता कैसे लगा होगा कि भगवान ही चुनते हैं ? क्या वे कोई प्रमाण दे सकते हैं ? कहां गई ये अंधश्रद्धा-उन्मूलन/निर्मूलन संस्थाएं ?

मेरी समझ में यह शब्दों की ताक़त नहीं शब्दों के दुरुपयोग की ताक़त है। यह उनके दोहराव के दुरुपयोग की ताक़त भी है। भगवान शब्द को इतनी बार इतने तरीक़ों से इतनी भाषा-बोलियों-शिल्प-शैलियों में दोहराया गया कि लोग उसे सच समझने लगे। लोग तो कहते हैं कि एक झूठ को अगर सौ बार दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता हैं, भगवान तो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, सीरियलों में, रिएलिटी शोज़ में, कैलेंडरों में, डायरियों में, फ़िल्मों में, न जाने कहां-कहां पर कितनी बार दोहराया जा रहा है !

(जारी)

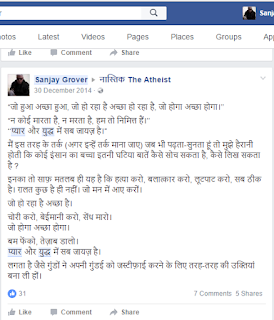

-संजय ग्रोवर

26-12-2017

बात तो दिलचस्प है। ‘ईश्वर जब हमें पिता बनने के लिए चुनते हैं तो हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात होती है’, करन जौहर से लगभग यही तो कहा शाहरुख ने।

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ‘भगवान’ के प्रचार-प्रसार और ‘मेंटेनेंस’ में हिंदी फ़िल्मों की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

कैसे चुनता होगा भगवान ? क्या ईवीएम से ? या बैलेट पेपर्स के ज़रिए ? दिलचस्प है कि भगवान तो एक ही है पर जिनमें से चुनना है वे अरबों हैं ! उनमें से कई पिता बनने से पहले ही चल बसते हैं, कई पिता बनने के बाद ज़्यादा दिन बच्चों का साथ नहीं दे पाते ? ज़ाहिर है कि अधूरा साथ देने के लिए भी भगवान ही उन्हें चुनता होगा ? उनमें से कई पिता बीमार होते हैं, कई बच्चे बीमार होते हैं ; भगवान उन्हें बीमार होने और रहने के लिए ही चुनता होगा! वैसे एक और ज़रुरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि भारत में बहुत कम लड़कियों को अपने लिए पति चुनने का मौक़ा मिलता है। जिन ढेरों लड़कियों को अपने लिए पति चुनने का मौक़ा नहीं मिलता उन के पतियों को भी भगवान उनके बच्चों का पिता बनने का मौक़ा दे देता है! कई लड़कियां पुरुषों की धोखाधड़ी और बलात्कार की वजह से भी तो मां बन जातीं हैं, उनको धोखाधड़ी, बलात्कार और मां बनने के लिए भी तो भगवान ही चुनता होगा! उससे भी पहले भगवान उन पुरुषों को धोखाधड़ी, बलात्कार और अंततः पिता बनने के लिए चुनता होगा। समानता लाने के लिए क्या-क्या तरीक़े ईज़ाद कर लिए हैं भगवान ने !

आखि़र शाहरुख को पता कैसे लगा होगा कि भगवान ही चुनते हैं ? क्या वे कोई प्रमाण दे सकते हैं ? कहां गई ये अंधश्रद्धा-उन्मूलन/निर्मूलन संस्थाएं ?

मेरी समझ में यह शब्दों की ताक़त नहीं शब्दों के दुरुपयोग की ताक़त है। यह उनके दोहराव के दुरुपयोग की ताक़त भी है। भगवान शब्द को इतनी बार इतने तरीक़ों से इतनी भाषा-बोलियों-शिल्प-शैलियों में दोहराया गया कि लोग उसे सच समझने लगे। लोग तो कहते हैं कि एक झूठ को अगर सौ बार दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता हैं, भगवान तो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, सीरियलों में, रिएलिटी शोज़ में, कैलेंडरों में, डायरियों में, फ़िल्मों में, न जाने कहां-कहां पर कितनी बार दोहराया जा रहा है !

(जारी)

-संजय ग्रोवर

26-12-2017